Cet article ouvre un dossier que nous constituerons progressivement sur le progressisme et le conservatisme. Plus que par leur contenu, ces courants de pensée tels que nous les entendrons ici se caractérisent par leur approche de la vérité : alors que le conservatisme valorise la sagesse pratique et la compréhension des équilibres complexes et fragiles des sociétés humaines, le progressisme valorise la réflexion théorique sur la société idéale.

Une prise de conscience en demi-teinte

La mort du professeur d’histoire Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 par un réfugié tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression, fut l’occasion d’une prise de conscience de l’aveuglement coupable d’une grande partie du monde politique et médiatique concernant la pénétration d’un islam intolérant et conquérant parmi les populations musulmanes de France. Cette fois-ci, en effet, des membres « modérés » de la communauté musulmane locale avaient objectivement participé à l’exécution d’un blasphémateur : un parent d’élève et sa fille avaient défini la cible en calomniant ce professeur, des internautes musulmans avaient diffusé leur vidéo sur les réseaux sociaux, la mosquée de la ville avait relayé la vidéo et des élèves avaient désigné leur professeur en fin de journée à l’assassin, qui l’avait tué et décapité. Plus que lors des attentats précédents, ce meurtre mettait ainsi en lumière 1/ l’utilisation de la lutte contre la prétendue « islamophobie » pour imposer la soumission à la loi islamique, 2/ le continuum entre l’islam « modéré » et « l’islamisme », 3/ la capitulation de l’Éducation nationale face à la pression islamiste, suivant l’impératif de « ne pas faire de vagues ».

Peut-être parce qu’il frappait l’éducation national et la laïcité, chères à la gauche, peut-être parce qu’il intervenait durant le procès de l’attentat contre Charlie Hebdo, peut-être, encore, parce qu’il avait mis à contribution de nombreux complices « objectifs » parmi les « musulmans modérés », cet attentat a libéré la parole concernant l’entrisme islamiste en France et la lâcheté coupable des autorités et des médias face à cet impérialisme, voire la complicité de certains responsables et militants politiques. La chronique de Patrick Cohen, quelques jours après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine fut très belle et très grave, comme il se devait en ces circonstances. Les plateaux de télévisions et les journaux donnèrent plus de visibilité à des personnalités de gauche qui avaient dénoncé l’utilisation de l’accusation d’islamophobie par les militants islamistes (Caroline Fourest, l’avocat de Charlie Hebdo Richard Malka ou encore les membres et sympathisants du Printemps Républicain).

Trois éléments laissent cependant craindre que cette prise de conscience ne demeure superficielle.

• Presque personne n’a émis d’autocritique (à l’exception notable de Raphaël Glucksmann, qui, dans le même texte, nuançait toutefois en ajoutant que son courant de pensée, la gauche progressiste, n’était pas seule responsable),

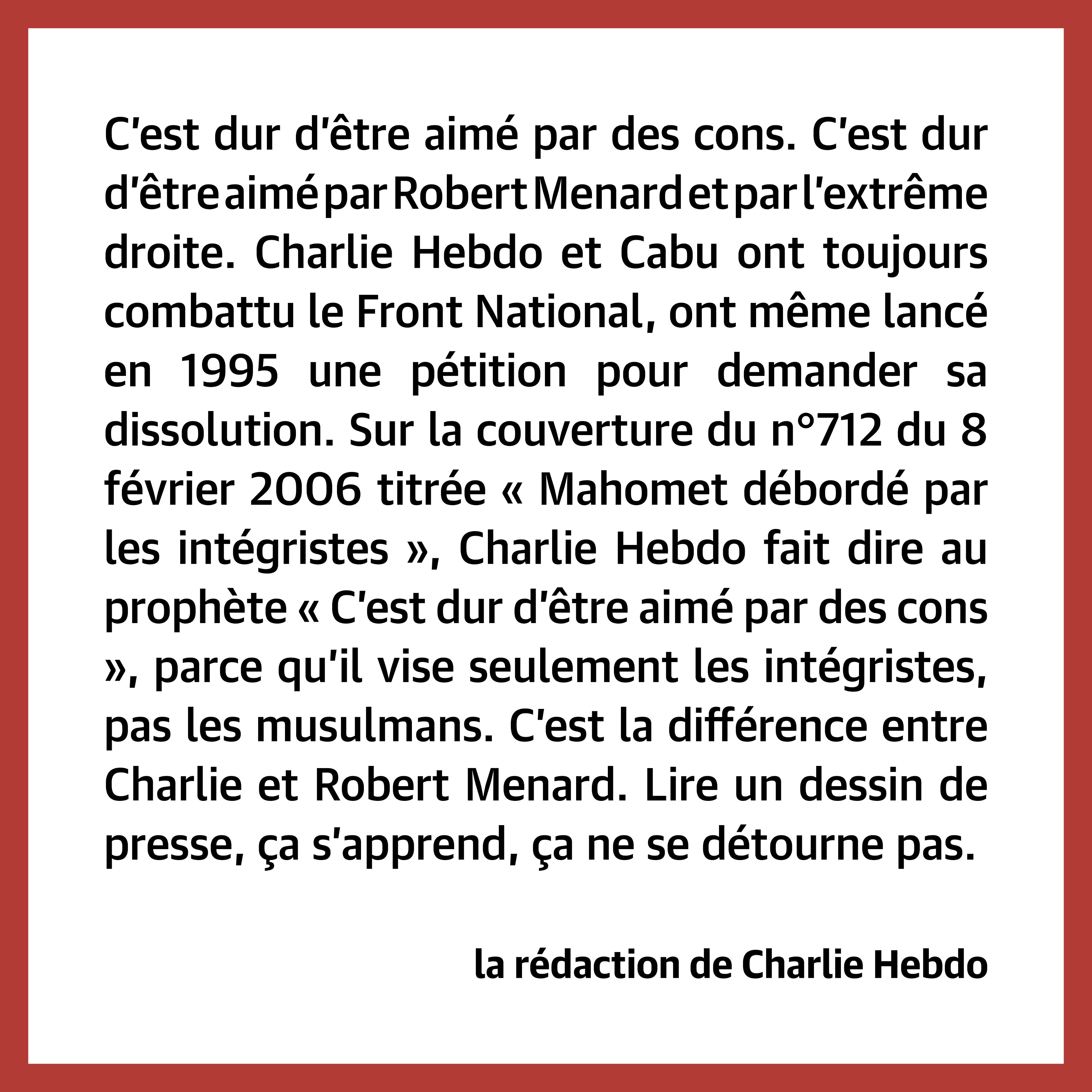

• Les personnalités de droite qui avaient mis en garde contre le danger de l’islamisation ne furent pas réhabilitées (ni Jean-Marie Le Pen, par exemple, ni Philippe de Villiers, moqué en son temps pour son livre Les Mosquées de Roissy ni même Jean-François Copé, souffre-douleur des Guignols de l’Info après sa sortie – pas très finement exprimée, il est vrai – sur le pain au chocolat. Les journalistes de Charlie Hebdo rappelèrent même fièrement, six jours après l’assassinat de Samuel Paty, qu’ils avaient demandé la dissolution du Front National en 1995.

• Enfin, ce n’est pas la première fois que la gauche progressiste, prétendant défendre des valeurs humanistes, s’allie aux pires ennemis de ces valeurs et verrouille le débat en diabolisant leurs opposants, pour ensuite s’étonner du désastre qu’elle a permis. Or jamais les responsables ne sont discrédités et le courant de pensée progressiste qui a permis cet aveuglement demeure dominant et s’engage dans de nouvelles illusions funestes.

Trois-cent ans de compromission : le militarisme prussien, le communisme, l’islamisme

Au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières françaises (les « Philosophes ») prétendaient refonder le monde sur la raison humaine et mettre ainsi fin aux malheurs d’un passé obscurantiste : fin à l’ignorance, fin à l’intolérance, fin aux guerres fanatiques et à la tyrannie des monarques absolus. En politique étrangère, inspirées par le rousseauisme, elles défendirent le « principe des nationalités ». L’ordre géopolitique européen d’alors reposait sur l’héritage des traités de Westphalie (1648), construction diplomatique complexe qui fixait les frontières des empires et empêchait l’unification de la dangereuse Allemagne. Les partisans du principe des nationalités résolurent de détruire cette construction diplomatique qui, fixant l’existence d’empires multinationaux, entravait le droit naturel des peuples à disposer d’eux-mêmes, qu’ils plaçaient au-dessus de toute autre considération. Alors, pensaient-ils, l’homme étant naturellement bon, les peuples ainsi libérés vivraient en paix en Europe. Qui choisirent-ils comme champions ? Les rois de la nouvelle monarchie prussienne, militariste et absolutiste. Du XVIIIe siècle jusqu’à la guerre de 1870, les « Philosophes » et leurs héritiers libéraux, partisans de ce principe des nationalités, prirent le parti des Prussiens, en qui ils voyaient l’incarnation de la modernité. Ils réussirent finalement à convaincre Louis-Napoléon Bonaparte. Grâce à son soutien, la Prusse, en qui ils voyaient « l’alliée naturelle de la France », put réaliser l’unité Allemande… avant de s’empresser d’attaquer la France. Bilan de leur combat progressiste pour une Europe plus juste : le désastre de Sedan, deux guerres mondiales, 70 millions de morts et une Europe en ruine. On se vante pourtant plus volontiers, de nos jours, de lire Voltaire ou d’Alembert que Jacques Bainville.

Les idées progressistes des Lumières avaient aveuglé les « libéraux », compromis avec le militarisme prussien et mené l’Europe à la ruine en 1918. Le nationalisme, idée progressiste des deux siècles précédents, devint réactionnaire et le XXe siècle eut un nouveau progressisme : le socialisme. Celui-ci prit, dès l’après-guerre, le relais de cette compromission avec la tyrannie. L’idéal communiste devait faire du passé table rase pour mettre fin aux guerres bourgeoises, fin à l’oppression, fin à l’illusion des prétendues libertés formelles qui masquaient la tyrannie réelle du capitalisme. Qui choisirent-ils comme champions ? Les dirigeants de l’Union Soviétique, impérialiste, totalitaire et génocidaire. Les preuves arrivèrent rapidement : le Holodomor en 1933, le Retour d’URSS d’André Gide, en 1936. Quelques-uns revinrent de leurs illusions mais, pour beaucoup, le temps restait à la compromission : les communistes français prirent leurs ordres à Moscou durant l’Occupation, puis, quand le soutien du stalinisme devint trop évidemment ignoble, les gauchistes de la génération suivante choisirent pour idole Mao Zedong et l’élite littéraire française se prit de passion pour le massacre des intellectuels chinois. Bilan de leur engagement pour un monde plus juste : 65 à 85 millions de morts. On fait pourtant lire aux lycéens Français, de nos jours, Marx, Sartre et Aragon, plus volontiers que Raymond Aron ou Frédéric von Hayek.

Après la passion des Lumières françaises pour le militarisme prussien, après l’engouement des socialistes et des soixante-huitards pour les totalitarismes communistes, la fin du XXe siècle vit apparaître un nouveau progressisme, qui trouva rapidement une nouvelle tyrannie auprès de laquelle se compromettre. Le progressisme anti-raciste et féministe veut lui aussi déconstruire les fondements des sociétés occidentales en se débarrassant de leurs structures paternalistes et racistes et ainsi mettre fin à l’impérialisme, fin à l’oppression des femmes et des minorités raciales, religieuses et sexuelles, fin à la tyrannie du patriarcat blanc. C’est, cette fois, notamment avec l’islamisme, que ce progressisme choisit de se compromettre : une idéologie impérialiste, voilant les femmes et exécutant les homosexuels. Bilan de leur engagement pour un monde plus tolérant : il faudra probablement attendre encore quelques décennies, avant de pouvoir le dresser mais, parmi les morts, il faut désormais compter un professeur d’histoire, qui avait voulu enseigner à ses élèves la liberté d’expression.

Une tendance intrinsèque du progressisme à la compromission ?

Ces trois périodes historiques mettent en scène des idéologies différentes mais qui ont toutes en commun d’être « progressistes ». Leur rapprochement révèle des similitudes édifiantes concernant leurs fonds idéologiques et leurs méthodes, qui nous semblent expliquer leur tendance à la compromission avec la tyrannie.

La première similitude concerne le caractère « progressiste » des idéologies défendues : la conviction de la supériorité de la théorie sur la sagesse pratique et le désir qui en découle de détruire l’ordre établi pour imposer un ordre idéal. Comme le note Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution, la réflexion politique française du XVIIIe fut portée par des hommes de lettres totalement étrangers à l’exercice des responsabilités politique et qui spéculaient sur les fondements de la société et les caractéristiques d’un régime idéal.1 Ces réflexions purement théoriques, détachées de la connaissance précise des sociétés concrètes, aboutirent logiquement à un progressisme révolutionnaire, qui est l’exact inverse du conservatisme : plutôt que d’essayer humblement de comprendre sur quels équilibres complexes hérités de l’histoire reposent les sociétés, avant de déterminer ce qui peut prudemment être amélioré, comme le firent les Lumières écossaises, on créa des systèmes idéaux qui ne pourraient se construire que sur les ruines de l’ordre existant. En politique intérieur, cela justifia la Révolution et la Terreur. En politique extérieure, la justice en Europe devait se construire sur les ruines du système westphalien, illégitime hasard de l’histoire. Le communisme est fondé sur des idées analogues, malgré sa vision dialectique de l’histoire : si le capitalisme fut bien une étape vers la société socialiste, c’est cependant sur ses ruines que celle-ci doit se construire, en faisant du passé table rase. Le progressisme antiraciste et féministe, enfin, procède de la même condamnation radicale de l’ordre existant, fondée sur l’idée que le sexisme et le racisme n’ont rien de naturel mais ne sont que les conséquences de l’histoire occidentale : il faut détruire tout son héritage.

Ces trois progressismes se ressemblent également par leurs tactiques déloyales : l’intrigue, l’étiquetage et le lynchage. En effet, les progressistes de ces différentes espèces sont chacun convaincu de lutter contre des forces réactionnaires volontairement maléfiques, cherchant à empêcher l’advenue du Progrès. Le débat public n’est donc pas un moyen de faire émerger la vérité par l’écoute de différentes opinions mais l’un des lieux d’affrontement dans une guerre pour imposer ses vues. Ainsi, les Lumières ont imposé leurs théories politiques relativement médiocres en plaçant leurs hommes dans les Académies littéraires et scientifiques, les communistes en pratiquant l’entrisme et les anti-racistes et néo-féministes en noyautant les universités. Chacun de ces progressismes disposait de son étiquette permettant de discréditer ses opposants sans s’intéresser au fond de leurs idées : les Lumières notaient d’infamie les « obscurantistes », les communistes dénonçaient les « fascistes » et les progressistes actuels stigmatisent les « racistes », « sexistes » et autres phobiques. Les premiers étaient exclus des salons, les seconds tournés en ridicule et leurs carrières universitaires ou artistiques bloquées, quant aux troisièmes, ils subissent l’intolérance de la « cancel culture » des plus radicaux ou sont exclus du « champ républicain » par les plus modérés, et parfois poursuivis en justice pour délit d’opinion.

Ces fondements révolutionnaires et cette diabolisation des adversaires idéologiques nous semblent pouvoir expliquer en grande partie la tendance du progressisme à la compromission : convaincu que son idéal ne pourra se construire qu’après la destruction de l’ordre social actuel et persuadé que son principal ennemi est constitué par des forces réactionnaires qu’il diabolise, le progressiste est tout disposé à s’allier à ceux qui ont intérêt à la destruction de l’équilibre du moment et qui sont souvent des ennemis de l’Occident et de ses valeurs. Il s’en fait un « idiots utiles », manipulé et méprisé par ces tyrans : Bismarck méprisait Napoléon III, qui servit l’impérialisme prussien, Staline enfumait les Occidentaux qui acceptaient ses voyages de propagande et les islamistes ricanent sans doute en voyant des féministes intersectionnels défendre le port du voile ou l’interdit du blasphème.

1. L’Ancien Régime et la Révolution, t. I, livre III, chapitre I : « Comment vers le milieu du XVIIIe siècle les hommes de lettre devinrent les principaux hommes politiques du pays et des effets qui en résultèrent »

Il n’y a pas que les intellectuels qui peuvent s’illusionner sur ce que l’avenir leur réserve. Je crois que c’est dans Tourguéniev, ‘Pères et Fils’, où je lisais ces nobles russes du milieu XIXe décrits comme embarrassés qu’on puisse les considérer comme traditionnels, leur besoin d’être à la mode et suivre tous ces courants sociaux modernes… qui finiront bientôt par les dépouiller et les fusiller

J’aimeAimé par 1 personne

Je dois saluer la qualité de votre blog, la justesse de vos observations et le soin aux arguments, qui mériteraient une élaboration aussi approfondie que possible et une meilleure diffusion.

Je ne sais si vous planchez sur un essai, mais je serais acheteur.

Curieux comme votre billet rejoint une réflexion qui me suit depuis un moment. Comment des intellectuels ont-ils pu s’enthousiasmer pour tous les totalitarismes du XXè siècle, leurs goulags, leurs terreurs rouges, leurs camps de concentration (et le XXIè ne s’annonce pas mieux)? Comment leurs utopies et constructions intellectuelles, leurs hommes nouveaux, leurs voeux de rebâtir les sociétés de zéro en se basant sur des vues de l’esprit ont pu presque invariablement mener à tant d’horreurs, ou leurs conséquences leur échapper?

Je suis maintenant devenu conservateur Burkéen (Edmund Burke). Les humains peinent à se connaître eux-mêmes. Comprendre les interactions complexes entre la biologie, la psychologie des humains, leurs idées, leurs échanges, la nature humaine, les institutions, et prédire via la pure raison ce qui arrivera si on fait table rase du passé dépasse peut-être nos capacités. Les sociétés traditionnelles avaient le mérite d’avoir survécu à l’épreuve du réel, et contenaient peut-être plus de la sagesse des âges et de l’expérience que le philosophe de salon peut l’imaginer.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci pour ces encouragements !

Je réfléchis en effet à publier un essai dans quelques temps, pour approfondir et organiser les idées que je développe au fil de mes publications.

L’enthousiasme pour les totalitarismes m’intrigue aussi. L’article « La Souffrance labellisée » apporte, je crois, un autre élément de réponse : toutes les souffrances qui n’entrent pas dans leur système sont insignifiantes.

La lecture d’Edmund Burke m’a aussi beaucoup marqué et je pensais à lui, dans l’article, en parlant des Lumières écossaises. Les Réflexions sur la révolution en France sont fulgurantes. Il est regrettable que, en tant d’années de cours d’anglais et d’histoire et après leur année de philosophie, les bacheliers français n’aient, je pense, jamais entendu parler de lui. Il est essentiel, à la fois pour comprendre les Lumières et la Révolution en les découvrant sous un angle neuf et pour comprendre le système politique anglais.

J’aimeJ’aime

Merci pour cet article très clair et fouillé. je partage en grande partie les vues exprimées ici, et je ne vais pas chercher à contredire pour le plaisir 🙂

Une remarque : je rejoins Jean-Baptiste Moquelin. Difficile pour les gens de bonne foi de ne pas adhérer à l’éthique, et à la manière de Burke, quand on le découvre (j’avais eu le même sentiment d’ailleurs en lisant Hayek). Il reste à sauver la partie non bêtement et méchamment utopique du progressime. Je reste persuadé que l’idée de Progrès est une belle idée : pensé comme « perfectionnement permanent » et non comme « idéal à atteindre ». Le Progrès comme processus et non comme objectif. Mais je me fais l’avocat du diable : je suis libéral-conservateur, et partage donc cette très belle analyse historique de la dérive du progressisme vers l’utopisme radical.

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour et merci pour ce billet d’une belle clarté.

La mise en perspective que vous proposez est très utile.

Bonne continuation.

Clément

J’aimeAimé par 1 personne

Merci à vous de ce compliment et de ces encouragements !

J’aimeJ’aime